Após 141 anos, abolição da escravidão no AM oculta luta popular pela liberdade dos negros

Por: Vívian Oliveira

10 de julho de 2025

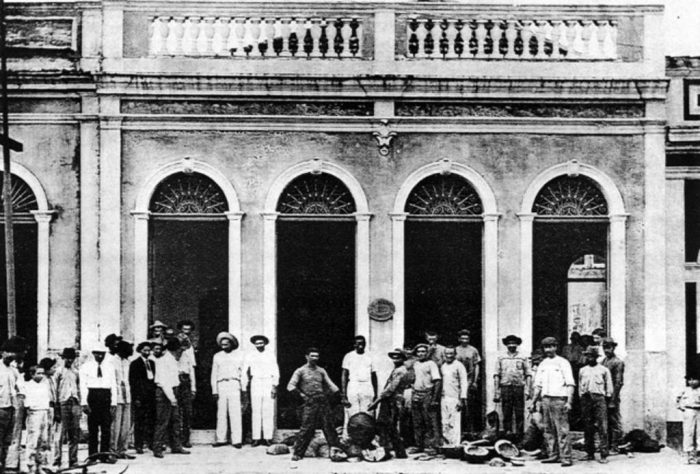

MANAUS (AM) – Em 10 de julho de 1884, o então presidente da Província do Amazonas, Theodoreto Souto, anunciou em praça pública o fim da escravidão com a chamada “Declaração de Igualdade de Direitos dos Habitantes”. O gesto, quatro anos antes da assinatura da Lei Áurea, é até hoje exaltado como símbolo de avanço, civilidade e protagonismo regional. Mas, 140 anos depois, a pergunta que reverbera é outra: o que foi realmente abolido?

“Na verdade, não houve abolição da escravidão no Amazonas em 1884. O que ocorreu foi uma manobra dentro dos marcos legais da época, que permitia ao Estado comprar alforrias com recursos públicos”, explica a historiadora Patrícia Melo, professora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e pesquisadora do CNPq.

Segundo ela, o chamado “Fundo de Emancipação”, aprovado pela Assembleia Legislativa, política criada pela Lei do Ventre Livre em 1871, era utilizado pelas províncias para custear a liberdade de pessoas escravizadas. Para que a operação funcionasse, era necessário o aval das juntas classificadoras, que decidiam quais pessoas poderiam ser libertas com verba pública.

E aí começavam os problemas: além de indícios de fraude, como a supervalorização dos valores pagos aos senhores, surgiram formas “condicionais” de alforria, em que a liberdade vinha atrelada à permanência do serviço aos antigos donos. Tudo isso, graças a brechas previstas na Constituição de 1824, que permitiam relativa autonomia às províncias, segundo Patrícia.

Além de ocultar a violência estrutural, esse processo ajudou a reforçar a ideia de que a liberdade foi um ato benevolente da elite local, e não fruto da luta de pessoas negras por sua autonomia.

“O Brasil era o último país a manter pessoas escravizadas e isso já representava um peso significativo nas relações internacionais àquela altura”, explicou a professora.

Desde a Revolução Haitiana (1792), vários países já tinham colocando fim ao regime, como Bolívia (1826), Guiana Inglesa (1833), Paraguai e Uruguai (1842), Guiana Francesa (1848), Suriname (1863), Colômbia (1851), Venezuela (1854) e Peru (1855).

“O fim da escravidão era notícia pelo Império Brasileiro há muito tempo e era um fato no mundo. Além disso, o movimento social abolicionista era diverso e, obviamente, não tinha o Rio de Janeiro como ‘centro irradiador’”, pontuou Melo.

Provas

“A dissertação de Provino Pozza Neto mostra que os valores pagos pelas alforrias no Amazonas estavam entre os cinco mais altos do país. Isso revela que o sentimento abolicionista da elite local não era tão genuíno quanto se costuma contar”, informa Patrícia.

Segundo o estudo, mais de 60% das alforrias no Estado foram onerosas e condicionais, ou seja, pessoas oficialmente libertas continuavam obrigadas a servir seus antigos senhores por tempo indeterminado. Essa forma disfarçada de servidão expõe uma face pouco discutida da abolição na província: a liberdade negociada como transação financeira, e não como reparação histórica.

Em 1884, o valor médio pago por uma alforria no Amazonas superava os R$ 1.000 mil-réis, o que, ajustado à época, representava quase dois anos de salário de um trabalhador urbano.

Para Patrícia, a história contada oficialmente sobre esse período ajuda a sustentar o mito do pioneirismo abolicionista como um presente generoso dos poderosos, quando na verdade silencia o protagonismo popular e distorce o papel dos movimentos sociais da época.

Memória como território em disputa

O maior desafio, segundo Patrícia, está na reconstrução da memória. “Precisamos romper com essa lógica que consagra apenas os registros oficiais, que valoriza só os documentos e despreza os testemunhos orais, os corpos, os rastros”, diz.

É nesse terreno fértil e incômodo da memória silenciada que surge o trabalho da artista Keila-Sankofa. Se a história se faz de documentos, ela responde com imagens. Se os arquivos silenciam, ela contra-ataca com fabulações. Se o esquecimento é o projeto, ela constrói encantamentos.

Ficcionar para lembrar

Artista visual, realizadora audiovisual e pesquisadora, Keila-Sankofa, em suas obras, que atravessam o vídeo, a performance, a fotografia e a ocupação urbana, costura fragmentos de passado, presente e futuro para construir imagens que fabulam, denunciam e curam.

“Minha vivência está dentro de um território marcado pelo apagamento das identidades negras e indígenas, e por isso eu fabrico encantamentos”, diz Keila.

“Utilizo fotoperformance, o cinema, o vídeo e alguns objetos da minha vivência para transmitir informações do meu mundo que existe em um futuro presente no agora. É a ideia de que o passado branco é o próprio tempo contemporâneo, e nós, negros e indígenas, já estamos no futuro”, complementa Sankofa.

Com Patrícia como consultora e parceira intelectual, Keila acessa arquivos históricos, documentos e registros coloniais.

“Eu desenvolvo pesquisas sobre a mutabilidade da memória. Utilizo a manipulação e a ficcionalização como um laboratório que recria e especula histórias. Isso me permite reformular os tempos, passado, presente e futuro, a partir de uma perspectiva ancestral e afrodiaspórica”, ressalta a artista.

As obras, um direito: memória

Entre seus trabalhos mais significativos está o projeto “Direito à Memória”, que desde 2019 vem ocupando as ruas, praças e museus da Amazônia. Desdobramentos desse projeto são os trabalhos de fotoperformance, cinema e instalação, “Alexandrina – Um Relâmpago”, e “Costura de Cores Ancestrais – A Retomada”, duas obras que lidam com a memória, o feminino e a construção de presenças negras a partir do afeto e do símbolo.

Segundo Keila, Alexandrina nasceu como uma resposta à ausência de registros respeitosos sobre pessoas negras na história da Amazônia. O filme é também instalação e já passou por festivais nacionais e internacionais. “É um filme que parte de um corpo negro ausente para recriar uma ancestralidade presente”, explica.

Já Costura de Cores Ancestrais – A Retomada surgiu de um incômodo de modificar a imagem pública de corpos negros, apresentados sempre como animalizados e marginalizados.

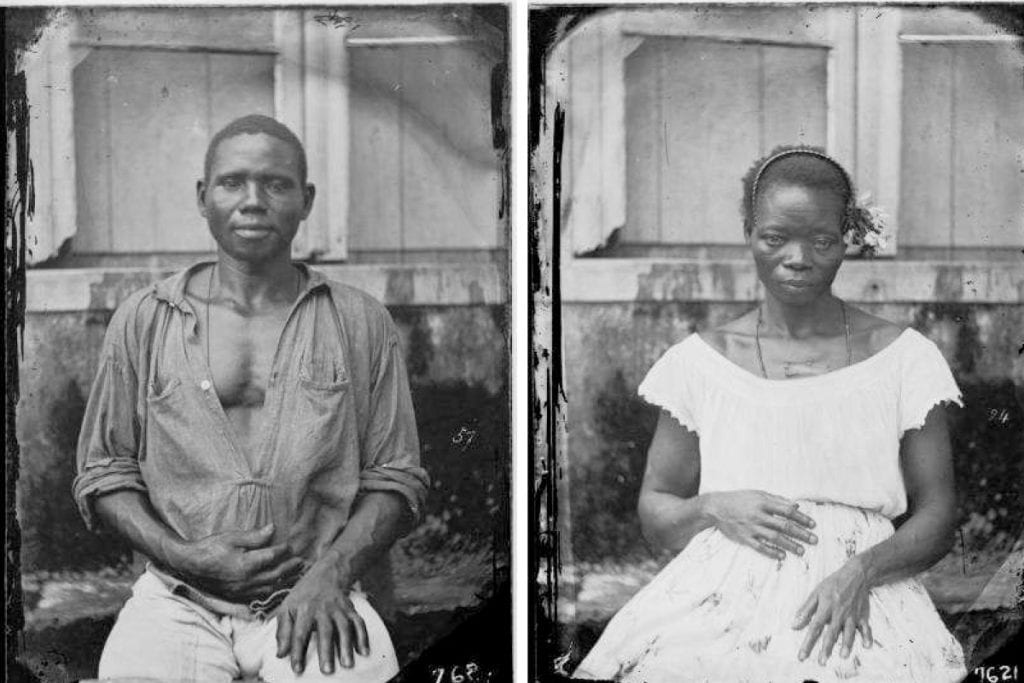

O trabalho conta as histórias de pessoas pretas e indígenas registradas fotograficamente de forma violenta, desrespeitosa e brutal durante a expedição de cunho racista, denominada Thayer, realizada na Amazônia no século 19.

“Nesse trabalho, transmuto e crio uma imagem para essas pessoas, possibilitando, através da poética, uma identidade humana e cultural. Utilizo da fabulação para construir imaginários como uma ferramenta para transversão da história oficial, transformando os cativos presos nas fotografias em seres livres e com sua humanidade escrita, transformando-os em obras-bandeiras que provam a existência desses indivíduos sociais e suas importâncias”, detalha Keila.

Além dos dois trabalhos, existe o vídeo-performance chamado “Cabeça de Cabaças”, que estreou em 2023 na Bienal das Amazônias e agora circula por festivais no Brasil e no exterior, um paramento visual-sonoro que, segundo a artista, “comprova simbolicamente o encontro milenar entre os povos negros e indígenas na Amazônia”.

A obra parte da simbologia da cabaça como útero, como tambor, como continente de sementes. “É uma fabulação pré-colonial. A prova viva de que nossos mundos se entrelaçaram antes mesmo da colonização”, explica a autora.

Liberdade se escreve no corpo

Apesar do pioneirismo legal, o Amazonas de hoje ainda é um Estado que silencia sua história negra. Nas escolas, a escravidão é contada a partir de um eixo sudestino; nos museus, a presença negra é rara; nas políticas públicas, o debate racial ainda é tratado como secundário.

Para Keila, não basta resistir: é preciso reencantar. “A arte é onde eu produzo o que me foi negado: memória, imagem, palavra. Quando o arquivo mente, eu respondo utilizando todas as minhas ferramentas criativas. Eu não quero que a imagem do meu povo esteja atrelada à violência. Eu quero encantamento“, afirma.

Mais de 100 anos depois, a abolição ainda é uma promessa. Mas Keila, Patrícia e tantas outras vozes negras seguem escrevendo, com corpo e pensamento, os caminhos para a liberdade real, aquela que não cabe nos decretos, mas floresce na memória, na herança, na imagem e na luta cotidiana.

“O cavamento que realizo, além de uma pesquisa artística, é uma ação contracolonial. Estou criando memórias reais sobre as existências negras na Amazônia”, disse Keila.

E é nesse gesto, de quem reinventa para lembrar, que ecoa a certeza que atravessa o tempo. Porque a chamada abolição foi só encenação. E a liberdade, ainda hoje, se escreve com corpo, memória e invenção.